из научной медицинской литературы в публицистику.

5

Ф. Г. Бланшетт напоминает, что понятие «проституция», «сутенер» и подобные им являются эмическими (emic) категориями, т. е. используемыми самими участниками изучаемых процессов. Именно это обстоятельство делает их нагруженными этическими и другими ценностными коннотациями. См.: Blanchete T. G. Seeing Beyond Prostitution: Agency and the Organization of Sex Work // Selling Sex in the City… P. 751.

6

И. А. Ролдугина обратила внимание, что в материалах допросов публичных женщин в петербургском Калинкинском доме в 1750-е годы они ни разу не именовались «грешницами» или «падшими» (Ролдугина И. А. «Бляцкие домы и непотребные женки и девки»: возникновение субкультуры проституции в Санкт-Петербурге в середине XVIII в. // Гендерные аспекты социогуманитарного знания-II. Материалы Второй Всероссийской научной конференции. Пермь, 2013. С. 228). Скорее всего, окрашенные христианскими коннотациями определения, объявляющие женщину, продающую тело, падшей и совершающей тяжкий грех, распространились в публичном дискурсе только в 1840– 1850-е годы. О культурной мифологии падших женщин и моде на их спасение в середине XIX в. см.: Вдовин А.В. Добролюбов: разночинец между духом и плотью. (Жизнь замечательных людей). М.: Молодая гвардия, 2017. С. 99–101. Характерно, что уже в 1860-е годы в России начали появляться тексты, ставившие под сомнение идеологию спасения и перевоспитания публичных женщин. Так, в романе «Петербургские трущобы» В. В. Крестовский высмеял учреждение нравственных приютов-лечебниц, устраиваемых актрисой Лицедеевой. Попавшая в приют Маша Поветина отказывается признать себя «падшей» и ежедневно выслушивать проповеди о своей греховности (Крестовский В. В. Петербургские трущобы. Т. 2. Л.: Худлит, 1990. С. 525).

7

См., например: Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии / пер. с англ. Е. Рождественской, С. Гавриленко. Изд. 2-е. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. С. 43–48.

8

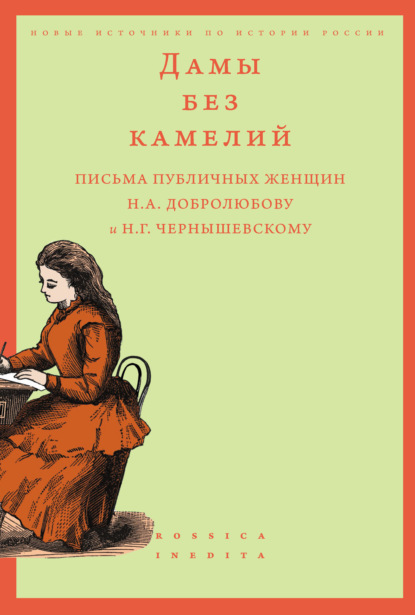

Письма сохранились благодаря ближайшему другу и душеприказчику Добролюбова – Н. Г. Чернышевскому, разобравшему архив после смерти критика.

9

Биографы Добролюбова давно знали об этих письмах. См. подробнее: Вдовин А. В. Добролюбов… С. 95–99.

10

О роли Некрасова в создании посмертного культа Добролюбова см. подробнее: Вдовин А. В. Добролюбов… С. 235–245.

11

Чернышевский так характеризовал Добролюбова в разговоре с отбывавшем вместе с ним каторгу Сергеем Стахевичем: «Добролюбов был очень влюбчив. Пассий у него было много» (Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. Ю. Г. Оксмана. Саратов: Сарат. кн. изд-во, 1959. С. 87).

12

См. Вдовин А. В. Добролюбов… С. 220–221.

13

Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. М.: ГИХЛ, 1962. Т. 7. С. 209.

14

См. подробнее: Вдовин А. В. Добролюбов… С. 239–264.

15

Добролюбов Н. А. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Б.И. Бурсова и др. Т. 8. М.; Л.: Гослитиздат, 1964. С. 510–511.

16

Об эмансипаторных проектах и идеологии разночинцев 1850–1860-х годов см.: Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. М.: РОССПЭН, 2004; Айвазова С. Г.