эпоху, когда знание включалось в стоимость произведенного продукта.

У общества наступившей эпохи сегодня много определений. К их числу относится и «общество знаний». По убеждению профессора культурологии из Германии Н. Штера, термин «общество знаний» уместен для обозначения природы современного общества: «Знание становится определяющим не только для современной экономики и ее производственных процессов, но и для социальных отношений в целом и как основной источник его проблем и конфликтов. Это означает, что мы все больше упорядочиваем и производим реальность, в которой мы существуем на основе нашего знания».

Доля знаний, таким образом, растет не только в добавочной части продукта, но и как интеллектуальная составляющая капитала личности, креативного капитала городов, регионов и стран. Вновь становится востребованной идея «обучающего региона», политически инициированная несколько десятилетий назад. Вновь, как отмечалось со ссылкой на статистику, подобно средневековому аналогу, типичной фигурой постсовременного городского пейзажа становится «странствующий студент». К сожалению, пока не конституированный на городском уровне.

Для сравнения обращусь к Ж. Ле Гоффу, который, ссылаясь на немецкий сборник проповедей (составленный примерно в 1220 году, то есть почти тысячу лет назад), отмечал, что студенты в нем были на двенадцатом месте в общественной иерархии «états», «странствующие студенты» – на тринадцатом. А вот император оказался на пятнадцатом. К слову сказать, бюргеры, то есть горожане, занимали 21-ю из 28 позиций.

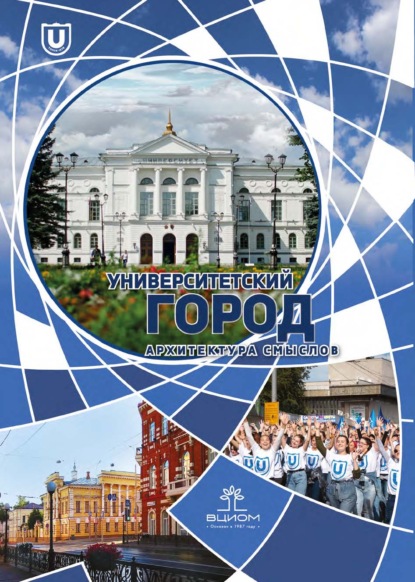

Рис. 2. Широко распространенное неофициальное название города Томска «Сибирские Афины» появилось после открытия в 1888 г. Томского императорского университета – первого университета в Сибири (сейчас – НИ ТГУ)

Возвращаясь к смысловой архитектуре, отмечу, что понтифик (дословно «мостостроитель», тот, кто соединяет горний мир и его проекцию на землю), занимающий первое место, был проводником божественного замысла. В том или ином виде его помощникам, включая студентов, полагалось обустраивать мир по предначертанному образцу.

Если мы поменяем социальное предначертание университета и станем воспринимать его как «кузницу кадров» или организацию по оказанию услуг, то и «проекция общества на землю» рушится. Университет и поныне выполняет миссию возвышения, переработки города в соответствии с присущими его онтологии задачами, прописанными еще до нас. Символически университет и в новой сакральности образует центр (или один из центров) города.

Процитирую ответ на вопрос анкеты одного из студентов из дальнего зарубежья, обучающихся в томских университетах: «Томск – студенческий город, в основном почти половина населения Томска – студенты. Атмосфера для учебы такая сильная, потому что, куда бы вы ни пошли, вы можете увидеть здание университета». Мне кажется, что именно атмосфера является главным критерием того, состоялся ли город как «университетский».

Заряженность