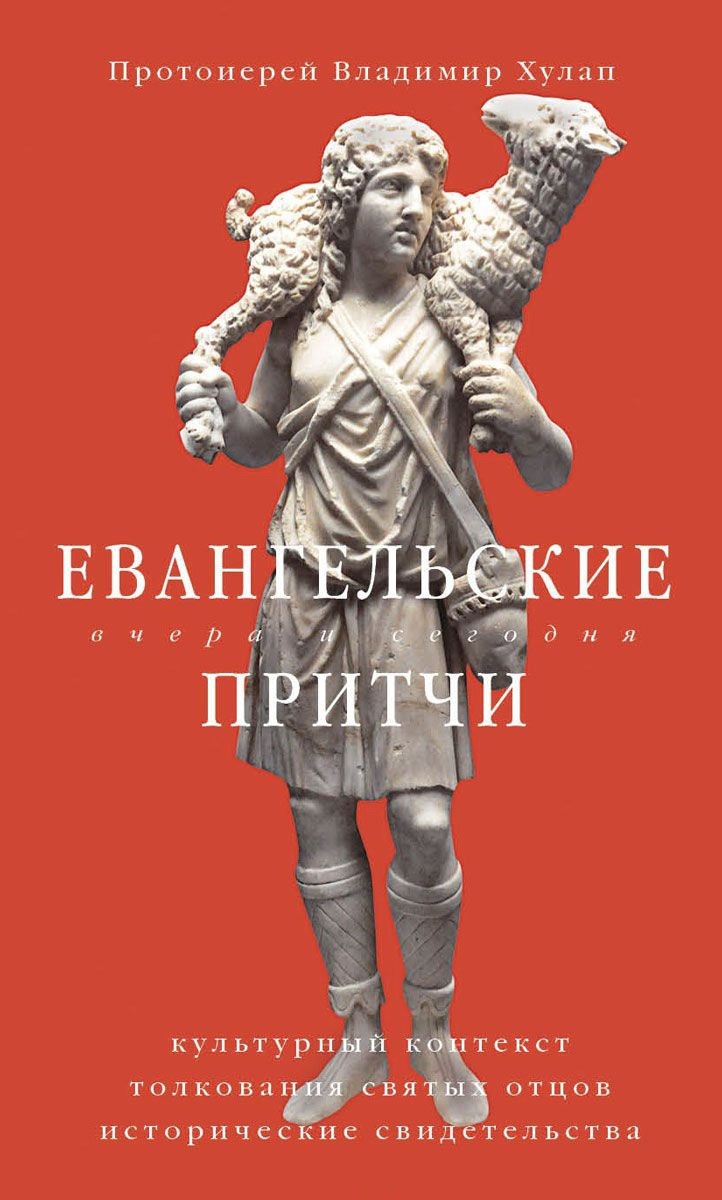

Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкования святых отцов, исторические свидетельства

три меры муки, доколе не вскисло всё (Мф. 13: 33). Христос говорит о пшенице, поле, горчичном зерне – вещах, с детства известных каждому иудею. Притчи показывают, что Христос прекрасно знал человеческую жизнь во всех ее проявлениях и что эта жизнь была Ему небезразлична. Тем самым они демонстрируют единство всего творения, которое даже в самых «профанных» аспектах может многое сказать о своем Творце.

Местность Галилеи, северной области Палестины. В евангельские времена была заселена преимущественно еврейским населением.

Каждая такая земная история обретает небесное измерение. Поэтому в притчах истина никогда не выступает как абстрактная, отвлеченная идея: тесно связанная с нашей жизнью, она открывается нам как живая и близкая.

Евангельские притчи отличаются простотой, естественностью и безыскусностью. Христос видит засеянное поле и рассказывает притчу о сеятеле; сидит за столом и уподобляет Царство Божие радостному пиру; проходит мимо виноградника и говорит о виноградной лозе и ее ветвях. Так Он учит нас обращаться к людям, до которых мы хотим достучаться, используя их опыт, словарный запас и общественный контекст, – тогда эффект наших слов будет намного большим. Мы же для правильного понимания притч должны принимать во внимание отразившиеся в них исторические, географические и политические обстоятельства, ведь условия жизни в современном мегаполисе разительно отличаются от быта палестинских крестьян.

Источник у внешних городских ворот Вирсавии. Датируется XIII–XII вв. до н. э., но не исключено, что восходит к патриархальным временам: Авимелех же… сказал: семь агниц сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодезь. Потому и назвал он сие место: Вирсавия (Быт. 21:28–32).

Притчи-истории (о милосердном самарянине, о мытаре и фарисее, о блудном сыне) вполне могли быть взяты из повседневной жизни, однако их «историчность» не важна, поскольку текст представляет собой лишь оболочку для изъяснения духовных истин. Эти истории – примеры, говорящие нам о том, как следует поступать и чего избегать. Они адресованы не человечеству вообще, а нацелены на конкретного человека, слушающего или читающего притчу. Мы должны поставить себя на место одного из действующих лиц, чтобы оценить свое поведение евангельской меркой, которую предлагает нам Христос. Каждая притча требует от нас выбора – выбора веры: если мы принимаем слова Христа как обращенные к нам, они должны что-то изменить в нашей жизни, в противном случае притча так и останется красивой историей.

Духовная глухота

Евангельские притчи стремятся открыть людям истину. Однако настоящее понимание дается лишь тем, кто по-настоящему серьезно относится к поиску Бога. Хотя в притчах говорится о всем понятных вещах, они нередко скрывают истину от тех, кто не желает открыть свое сердце Богу. Об этом написано еще в Ветхом Завете: Человек рассудительный скрывает знание (Прит. 12: