seguramente no había hombre en la tierra que fuera más apuesto que este. Su aspecto acompañaba por completo al sonido de su voz: como un murmullo grave, líquido. Como la tentación. «Como el pecado».

Un lado de su cara permanecía en la sombra, pero el que podía ver… era glorioso. Un rostro largo y delgado, de ángulos afilados y huecos sombreados, de cejas oscuras y arqueadas y labios llenos, con unos ojos que brillaban repletos de conocimiento, algo que suponía que no compartiría, y una nariz que avergonzaría a la realeza, perfectamente recta, como si hubiera sido esculpida por una hoja afilada y decidida.

Tenía el pelo oscuro y bastante corto, suficiente como para poder apreciar la redonda forma de su cabeza.

—Su cabeza es perfecta.

Él sonrió.

—Siempre lo he pensado.

Ella dejó caer la vela y lo devolvió a las sombras.

—Quiero decir que tiene una forma perfecta. ¿Cómo consigue cortarse el pelo tan cerca del cuero cabelludo?

Él dudó antes de contestar.

—Lo hace una mujer en la que confío.

Ella arqueó las cejas ante la inesperada respuesta.

—¿Sabe ella que está aquí?

—No, no lo sabe.

—Bueno, ya que ella suele acercar una cuchilla a su cabeza, será mejor que se marche antes de que se lleve un disgusto.

Se oyó un rumor grave, y se le cortó la respiración. ¿Era risa?

—No antes de que me diga por qué mintió.

Felicity sacudió la cabeza.

—Como ya he dicho, señor, no tengo la costumbre de conversar con extraños. Por favor, váyase. Salga del mismo modo que ha entrado. —Hizo una pausa—. Por cierto, ¿cómo ha entrado?

—Tiene un balcón, Julieta.

—También tengo una habitación en el tercer piso, no Romeo.

—Y una robusta celosía.

Percibió una chispa de perezosa diversión en sus palabras.

—Subió por la celosía.

—En efecto, lo hice.

Siempre se había imaginado que alguien trepara por esa celosía. Pero no que fuera un criminal que viniera a… ¿A qué había venido?

—Entonces supongo que el bastón no le sirve de apoyo.

—No es ese tipo de apoyo, no.

—¿Es un arma?

—Todo es un arma si uno sabe usarla.

—Excelente consejo, ya que parece que hay un intruso en mi habitación.

Él chasqueó la lengua.

—Pero uno amistoso.

—Oh, sí… —se burló—, amistoso es la primera palabra que usaría para describirle.

—Si fuera a secuestrarla y llevarla hasta mi guarida, ya lo habría hecho.

—¿Tiene una guarida?

—De hecho, sí que la tengo, pero no tengo intención de llevarla allí. Esta noche no.

lady Felicity mentiría si dijera que la última frase no le sonaba emocionante.

—Ah, eso me permitirá dormir bien en el futuro —afirmó.

Él soltó una risa suave y grave, justo como la luz que iluminaba la habitación.

—Felicity Faircloth, no es usted lo que esperaba.

—Lo dice como si fuera un cumplido.

—Lo es.

—¿Seguirá siéndolo cuando le golpee en toda la cabeza con este candelabro?

—No va a herirme —le contestó él.

A Felicity no le gustó lo bien que parecía entender que lo que acababa de decir no era más que pura bravuconería.

—Parece terriblemente seguro de sí mismo para ser alguien que no me conoce.

—La conozco, Felicity Faircloth. La conocí en el momento en que la vi en el balcón del invernadero clausurado de Marwick. Lo único que no conocía era el color de ese vestido.

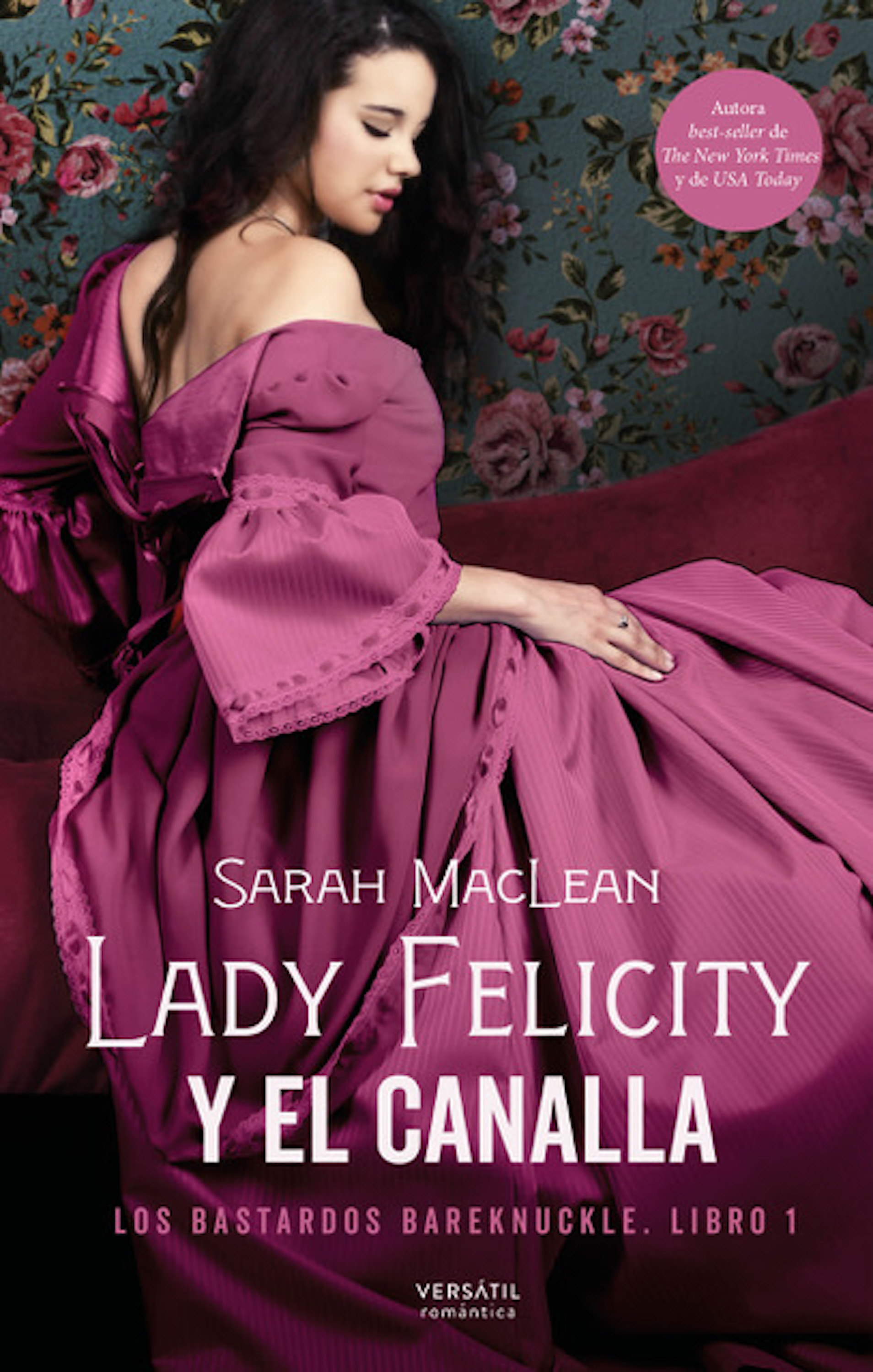

Ella se miró el vestido, que ya había visto dos temporadas y tenía el color de sus mejillas.

—Es rosa.

—No es solo rosa —añadió en un tono misterioso lleno de promesas y de algo más que a ella no le gustó—. Es el color del cielo de Devon al amanecer.

Tampoco le gustó la forma en que aquellas palabras parecieron llenarla, como si algún día fuera a ver ese cielo pensando en ese hombre y en ese momento. Como si pudiera dejarle una marca que no sería capaz de borrar.

—Responda a mi pregunta y me marcharé. ¿Por qué mintió?

—No lo recuerdo.

—Sí, sí que lo recuerda. ¿Por qué mintió a ese montón de desgraciados?

La descripción era tan ridícula que casi se rio. Casi. Pero él no parecía encontrarlo divertido.

—No son tan desgraciados.

—Son aristócratas pretenciosos y malcriados con las cabezas tan metidas en el culo del resto que no tienen ni idea de que el mundo avanza rápidamente y pronto otros ocuparán su lugar.

Se le desencajó la mandíbula.

—Pero a usted, Felicity Faircloth —dio dos golpes de bastón en su bota—, nadie le va a arrebatar su lugar, así que se lo preguntaré de nuevo: ¿por qué mintió?

Ya fuera por lo sorprendida que estaba ante su análisis o por la manera tan objetiva en que lo había expresado, Felicity le respondió.

—Nadie desea mi lugar. —Él no habló, así que ella llenó el silencio—. Lo que quiero decir es que… mi lugar no existe. No está en ninguna parte. Antes estuvo con ellos, pero entonces… —Su voz se fue apagando. Se encogió de hombros—. Soy invisible. —Y después, sin poder evitarlo, añadió en voz baja—: Quería castigarlos. Y quería que desearan que volviera.

Odiaba